[방송작가 2000여명, 그들의 세계는] 배곯는 신인부터 편당 2000만원 스타까지

|

11일 한국방송작가협회 등에 따르면 현재 공중파 3사를 비롯 케이블 TV와 외주제작업체 프로덕션 등에서 활동하고 있는 방송작가는 1900여명. 협회에 가입하지 않은 작가들까지 포함하면 2000명을 넘는다. 방송작가는 7대 3정도로 여성이 압도적으로 많으며 원로작가를 빼면 이 비율은 더 높아진다. 일반적으로 방송대본을 집필하는 것으로 알려진 방송작가는 크게 세부류로 나뉜다. 주말극이나 일일극,미니시리즈 등의 극본을 쓰는 드라마 작가와 교양·연예·시사·다큐 프로그램의 제작을 담당하는 구성작가,외화번역을 전문으로 하는 번역작가 등이다. 협회 소속작가를 기준으로 드라마 작가는 360명 정도며 외화번역 작가는 100여명,나머지는 구성작가다.

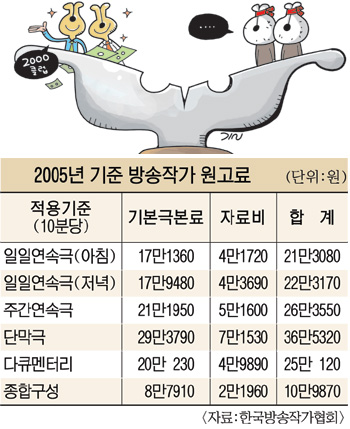

방송작가가 받는 원고료는 매년 공중파 3사와 협회간의 협상을 토대로 결정된다.<표 참조> 그러나 20여년전에 만들어진 이 기준은 원고료가 지나치게 낮게 책정돼 실제로는 거의 활용되지 않는다고 작가들은 입을 모은다.

한 중견 방송작가는 “이 기준에 따르면 50분물 다큐멘터리 한 편을 쓰면 기본고료와 자료비를 합해 120만원 정도,종합구성의 경우 절반수준인 50만원 정도를 받는다”며 “짧게는 한 달,길게는 2∼3개월이 걸려 프로그램을 만들고 최저임금에도 못 미치는 페이를 받는 작가는 없을 것”이라고 말했다. 그렇다면 실제로 방송 작가들이 받는 원고료는 어느 정도일까? 방송계에서 특A급으로 분류되는 S씨,L씨,K씨 같은 드라마 작가의 경우 최근 원고료가 편당 2000만원을 넘은 것으로 알려졌다. 50∼60회 짜리 대하극을 집필한다면 원고료가 10억이 넘는다는 얘기다.

모 방송사의 PD는 “외주 제작업체가 난립하면서 배우들의 출연료와 작가들의 몸값이 대폭 뛰었다”며 “편당 원고료가 2000만원이 넘는 작가들을 ‘2000 클럽’으로 지칭하기도 한다”고 전했다. 공중파는 원고료 상한선이 있는데다 특별고료까지 감안해도 이 수준에 못미치기 때문에 외주업체들이 ‘2000 클럽’ 작가들을 싹쓸이 하고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 이처럼 천문학적 액수를 받는 방송 작가들은 극소수에 불과하다.

구성작가의 경우 전체 프로그램을 기획하고 제작하는 메인작가와 한 코너만을 전담하는 서브작가(꼭지작가),이들을 돕는 보조작가에 따라 원고료에 차이가 난다. 편당 원고료를 받는 메인작가와는 달리 월급제인 보조작가의 고료는 외주제작업체의 경우 70∼80만원,공중파는 100여만원을 상회하는 수준이다. 코너작가나 메인작가는 편당 200∼400만원 정도를 받지만 50분짜리 다큐멘터리 한편 제작하는데 길게는 6개월까지 걸리는 점을 감안하면 많은 액수는 아니다. 한 보조작가는 “아이템이 수시로 바뀌는 아침방송의 경우 며칠씩 집에도 못들어가고 방송국에서 먹고 자는 일이 다반사”라며 “방송에 대한 열정이 없다면 이 정도 원고료로는 정말 버티기 힘들다”고 토로했다.

더 큰 문제는 방송계에 보편화 돼 있는 불평등한 계약 관계다. 작가와 프로덕션,작가와 방송국간 계약은 대부분 구두로 이뤄진다. 협회가 표준계약서 양식을 만들었지만 거의 사용되지 않는다. 게다가 원고료는 100% 사후 지급이다. 이때문에 군소 프로덕션에서는 프로그램을 다 제작해 놓고도 방송이 안된다는 이유로 원고료를 미루거나 심지어 떼먹는 일까지 발생한다. 계약서가 없는 탓에 작가들은 불이익을 받아도 하소연할 데 조차 없다. 사정이 이렇다보니 일부 구성 작가들을 중심으로 노조를 결성하려는 움직임도 나타나고 있다.

원고료 문제로 민사소송,압류,지명수배 조치까지 취해봤다는 작가 P씨는 이번달 초 인터넷 게시판에 노조 결성을 촉구하는 글을 올려 작가들의 뜨거운 호응을 받았다. P씨는 이 글에서“작가 한명이 법에 호소해 (원고료를)받아내려면 시간적 물질적 피해가 너무 크며 심지어 이를 악용하는 사례까지 생겨나고 있다”면서 “얼마전 인턴 의사들이 노조를 설립한 것처럼 우리 역시 뭉쳐야 한다고 한다”고 강조했다. 현재 노조설립에 대한 자료와 자문을 구하고 있다는 P씨는 본보와의 통화에서 “단순히 페이의 많고 적음이 문제가 아니다. 관행이라는 미명하에 법적으로 정당한 권리마저 인정받지 못하는 비상식적 상황을 이제는 깨야 한다”고 말했다.

김민호 기자 aletheia@kmib.co.kr

'*TV 바로보기' 카테고리의 다른 글

| 스포츠중계권 보도 "방송사마다 달라요" (0) | 2006.08.23 |

|---|---|

| SBS 급여 평균 월 591만원 (0) | 2006.08.17 |

| [돌아보며 내다보면] 진실은 TV에 나오지 않는다? (0) | 2006.08.11 |

| TV교양프로 음식소재 편중 (0) | 2006.08.04 |

| 2006년 8월 2일 조선일보-음식 소개 프로 너무 잔인해요 (0) | 2006.08.02 |